凝血酶抗体:适配体技术如何革新抗凝治疗策略?

凝血酶是由308个氨基酸组成的丝氨酸蛋白酶,分子量约37kD,其前体凝血酶原由582个氨基酸残基构成。

- 最新进展

- 产品信息

最新进展

一、凝血酶的结构与功能有何特征?

凝血酶是由308个氨基酸组成的丝氨酸蛋白酶,分子量约37kD,其前体凝血酶原由582个氨基酸残基构成。经蛋白酶水解激活后,释放氮端的274个残基,剩余部分通过二硫键连接形成A链(36个残基)和B链(259个残基)。A链作为轻链主要起结构稳定作用,而B链作为重链包含完整的酶活性中心。

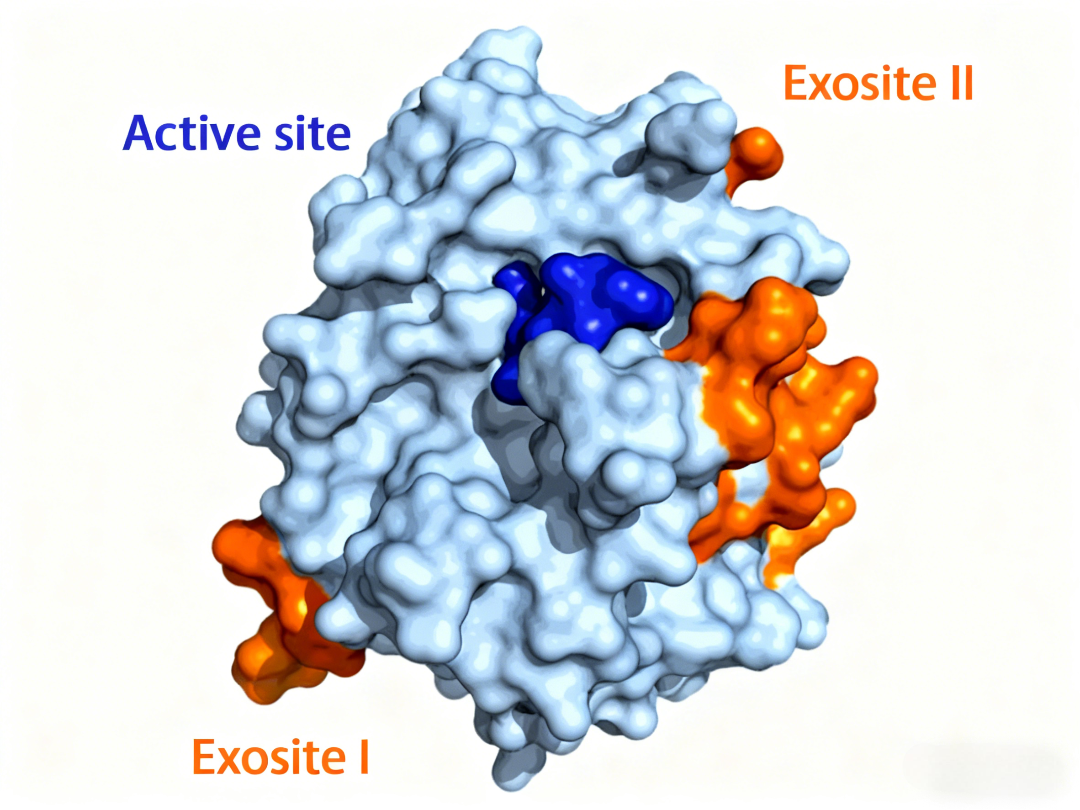

凝血酶B链上存在三个关键功能区:首先是精氨酸侧链口袋,构成催化活性中心;其次是纤维蛋白原结合位点(exosite I),该带正电荷的非极性结合区域能识别纤维蛋白原、凝血酶受体等底物的负电荷区域;第三是肝素结合位点(exosite II),由6个赖氨酸残基(Lys B21、B52、B65、B106、B107、B154)组成的阴离子结合域,负责与肝素等多阴离子配体相互作用。肝素通过模板机制增强抗凝血酶对凝血酶的抑制作用:高亲和力的肝素-抗凝血酶复合物首先形成,随后通过静电偶联同时结合exosite II和凝血酶活性位点,显著提高抑制效率。

二、适配体作为分子识别工具具有哪些独特优势?

核酸适配体是通过配体指数富集系统进化技术筛选获得的单链DNA或RNA分子。自1990年由Ellington和Tuerk两个研究团队独立开发以来,该技术已成功筛选出针对各类靶标的高亲和力适配体。

适配体的核心优势主要体现在以下方面:

1. 结构多样性:能够形成G-四链体、发夹结构、茎环结构、T结等多种稳定的空间构型,实现与靶标分子的精确识别;

2. 制备可控性:通过体外化学合成摆脱生物体系限制,具备批次间一致性强、修饰灵活的特点;

3. 理化稳定性:较传统抗体更耐受温度、pH变化,易于长期保存和使用;

4. 功能可编程性:可定点引入荧光基团、生物素、电化学活性基团等功能性修饰,而不影响其生物活性;

5. 靶标广泛性:从离子、小分子到蛋白质、病毒乃至完整细胞,均可筛选获得特异性适配体;

6. 组织渗透性:分子量较小(7-16kD),具有更好的组织穿透能力。

三、凝血酶特异性适配体的作用机制如何?

1992年,Bock团队通过SELEX技术筛选出第一个凝血酶适配体HD1(5'-GGTTGGTGTGGTTGG-3')。该适配体在钾离子或钙离子存在下可形成反平行G-四链体结构,通过其侧翼TT环与凝血酶exosite I发生特异性结合,直接阻断纤维蛋白原识别位点。

随后发现的HD22适配体(5'-AGTCCGTGGTAGGGCAGGTTGGGGTGACT-3')则采用独特的扭曲G-四链体构象,特异性靶向exosite II,干扰肝素辅因子结合。结构生物学研究表明,这两种适配体通过精确的空间互补和静电相互作用实现纳摩尔级别的结合亲和力,其变性-复性过程的可逆特性为可控抗凝治疗提供了理想基础。

四、适配体技术如何推动抗凝药物研发?

基于适配体的抗凝策略较传统抗凝药物具有显著优势:

1. 作用机制精准:直接靶向凝血酶特定功能结构域,避免肝素等药物对多种凝血因子的非特异性影响;

2. 药代动力学可控:通过化学修饰可精确调节半衰期,其抗凝活性可被互补序列快速中和,显著降低出血风险;

3. 治疗安全性高:免疫原性远低于蛋白质类药物,且不易引发血小板减少症等严重不良反应;

4. 协同治疗潜力:适配体-纳米载体复合系统可实现多靶点协同抑制,例如联合靶向exosite I与exosite II的双位点阻断策略。

现有临床前研究表明,基于适配体的抗凝剂在体外循环、血栓性疾病模型中展现出显著疗效,部分候选药物已进入临床研究阶段。

五、适配体技术的未来发展方向何在?

当前研究主要聚焦于三大前沿领域:

1. 多功能集成系统:构建可同时识别凝血酶不同表位的多价适配体,增强抑制效率并减少耐药性发生;

2. 智能响应型探针:开发受生理信号(如pH、特定酶活性)激活的适配体探针,实现血栓部位的精准药物释放;

3. 技术创新融合:结合微流控筛选平台、人工智能预测算法与合成生物学工具,大幅提升高性能适配体的开发效率。

值得注意的是,适配体技术在细菌感染中和、免疫调节及靶向递送等领域的成功应用,进一步验证了其作为新一代分子识别工具的广阔前景。随着技术的不断成熟,适配体有望在精准医疗时代发挥更为重要的作用。

六、结语

凝血酶特异性适配体通过精确的空间识别机制,为抗凝治疗提供了新一代分子工具。其高特异性、可编程性与可控性优势,不仅推动抗血栓药物向精准化、个性化方向发展,更为复杂疾病的诊断治疗策略创新提供了全新的技术范式。随着适配体筛选与优化技术的持续突破,这一领域有望在转化医学中开创更为广阔的应用前景。

七、提供凝血酶抗体的厂商有哪些?

杭州斯达特生物科技有限公司自主研发的"抗凝血酶III重组兔单克隆抗体"(产品名:Antithrombin III Recombinant Rabbit mAb (SDT-294-303),货号:S0B3117),是一款具有高特异性、优异灵敏度及卓越染色一致性的高性能抗体产品。该产品采用重组兔单克隆抗体技术开发,经免疫组化(IHC)、Western Blot(WB)等多种技术平台严格验证,在血栓与止血研究、肝脏功能评估及遗传性抗凝血酶III缺乏症诊断等领域具有重要应用价值。

产品核心优势:

| 优势类型 | 详细描述 |

|---|---|

| 高特异性与清晰的定位 | 本品能够精准识别抗凝血酶III(ATIII)蛋白,在福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)样本中展现出卓越的胞质染色特异性,在肝细胞、血管内皮细胞等部位信号清晰,背景干净,为精准判读提供可靠依据。 |

| 卓越的染色稳定性与批次一致性 | 在严格的质控标准下,产品表现出优异的染色稳定性和极低的批间差异,确保不同实验条件下结果的可靠性与可重复性,为临床诊断与基础研究提供稳定保障。 |

适用于多类关键应用场景:

| 应用领域 | 具体用途 |

|---|---|

| 血栓与止血机制研究 | 作为重要的天然抗凝蛋白,用于研究其在凝血 cascade 调控中的作用及与血栓性疾病的关系。 |

| 肝脏合成功能评估 | 用于评估肝脏的蛋白合成功能,辅助诊断肝功能异常及相关疾病。 |

| 遗传性ATIII缺乏症诊断 | 用于遗传性抗凝血酶III缺乏症的组织学检测与机制研究。 |

| 肿瘤相关凝血异常研究 | 用于探索肿瘤微环境中凝血与纤溶系统的异常调控机制。 |

专业技术支持:我们提供详尽的产品技术资料,包括完整的IHC实验流程、优化后的抗原修复方案及清晰的判读标准,全力协助客户在血栓与止血研究及肝脏病理诊断中获得精准、可靠的结果。

杭州斯达特生物科技有限公司始终致力于为全球创新药企与科研机构提供高质量、高价值的生物试剂与解决方案。如需了解更多关于"抗凝血酶III重组兔单克隆抗体"(货号S0B3117)的详情或申请样品测试,欢迎与我们联系。

产品信息

声明:本篇文章在创作中部分采用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。